Signaling-Theorie: Wie deine Signale Führung glaubwürdig machen

Entdecke, wie deine Signale Vertrauen schaffen – oder deine Führungsrolle unbewusst sabotieren.

Die Signaling-Theorie stammt aus der Ökonomie – und ist dennoch ein Schlüsselkonzept für gelingende Führung. Sie erklärt, warum dein Verhalten oft lauter spricht als deine Worte und weshalb Lippenbekenntnisse („cheap signals“) langfristig Vertrauen zerstören können.

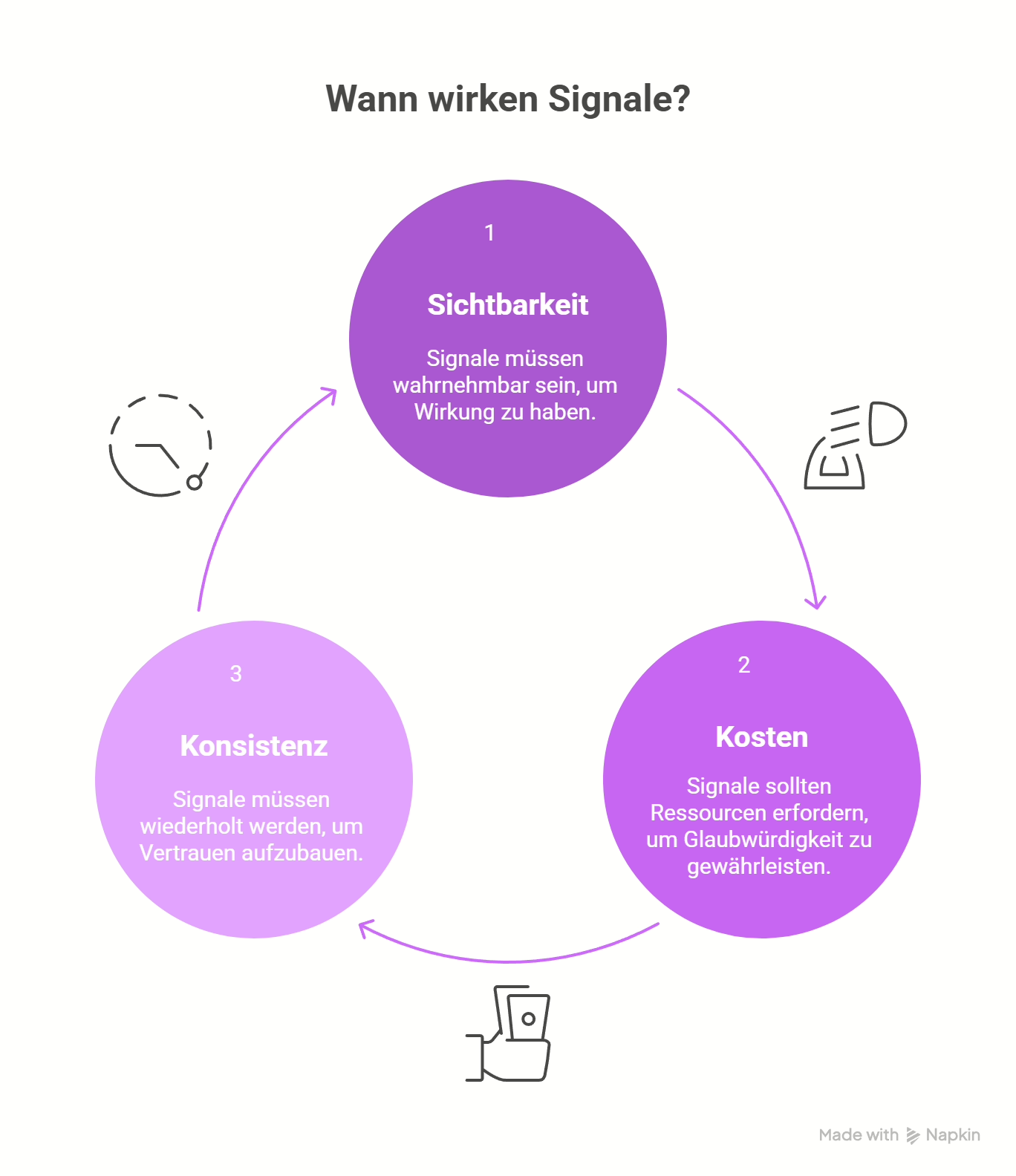

In dieser Episode erfährst du, warum Signale gerade im Führungsalltag entscheidend sind: Was unterscheidet ein glaubwürdiges von einem schwachen Signal? Warum wirken sie nur, wenn sie sichtbar, teuer und konsistent sind? Und wie kannst du dein eigenes Führungsverhalten so gestalten, dass dein Team dir wirklich glaubt – auch in Veränderungsprozessen?

Mit vielen Praxisbeispielen und einem klaren Blick auf die Theorie bekommst du Werkzeuge, um deine Wirkung als Führungskraft bewusster zu steuern. So baust du Vertrauen auf, vermeidest „cheap signals“ und setzt Signale, die nachhaltig wirken.

👉 Abonniere „Zuhören, Fragen, Führen“, um keine Folge zu verpassen.

👉 Teile die Episode mit Kolleg*innen, die sich gerade mit Veränderungsprozessen beschäftigen.

👉 Weitere Impulse, Coaching-Angebote und Trainings findest du auf meiner Website.

Höre auch hier rein: 10 Gründe, warum ein beruflicher Aufstieg scheitern kann

Aktuelle Folgen

Erfolgreiche Onboarding-Gespräche – So führst du neue Mitarbeitende schnell zur Wirksamkeit

Onboarding-Gespräche macht neue Mitarbeiter schnell wirksam und spart Missverständnisse. Du lernst Erwartungen, Kontext und Check-ins zu etablieren.

Welche Überschrift gebe meinem Jahr 2026?

In dieser letzten Folge deines Adventskalender Podcasts richtest du den Blick nach vorn und formulierst eine Überschrift für dein Jahr 2026.

Was will ich im nächsten Jahr unbedingt erleben oder ausprobieren?

In dieser Folge deines Adventskalender Podcasts geht es um Wünsche Erlebnisse und neue Erfahrungen für das kommende Jahr.

Signaling-Theorie: Wie deine Signale Führung glaubwürdig machen

Inhaltsverzeichnis

Intro

Willkommen zu Zuhören, Fragen, Führen – deinem Podcast für erfolgreiche Führung und bessere Zusammenarbeit. Heute tauchen wir ein in ein Konzept, das zwar aus der Ökonomie stammt, aber enorm viel mit guter Führung zu tun hat. Es geht um Signale. Um Zeichen. Um das, was du aussendest – bewusst oder unbewusst – und was bei deinem Team ankommt.

Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt: Warum wird mein Verhalten manchmal so anders interpretiert, als ich es meine? Warum glauben mir meine Mitarbeitenden nicht, obwohl ich ihnen etwas zusichere? Oder warum scheitern Veränderungsprojekte, obwohl die Botschaften klar sind?

Die Antwort liegt oft in der Signaling-Theorie.

Heute erfährst du:

- Was die Signaling-Theorie ist und woher sie stammt

- Warum sie gerade im Führungsalltag eine zentrale Rolle spielt

- Was gute und schlechte Signale unterscheidet

- Was ein cheap signal ist – und warum du sie vermeiden solltest

- Und warum Signale nur dann wirken, wenn sie sichtbar, teuer und konsistent sind

Lass uns loslegen.

Was ist die Signaling-Theorie?

Die Signaling-Theorie kommt ursprünglich aus der Ökonomie, genauer gesagt aus der Arbeitsmarkt- und Informationsökonomik. Michael Spence, Nobelpreisträger, hat sie in den 1970ern entwickelt. Der Grundgedanke: In einer Welt voller Informationsasymmetrien – also in Situationen, in denen die eine Seite mehr weiß als die andere – versuchen Menschen, Signale zu senden, um ihre Absichten, Fähigkeiten oder Einstellungen glaubhaft zu machen.

Ein Beispiel aus der klassischen Theorie: Ein Bewerber signalisiert seine Eignung für einen Job durch ein Studium. Nicht weil das Studium ihn direkt qualifiziert – sondern weil es zeigt: Ich bin diszipliniert, belastbar, und ich kann mich durchbeißen.

Und jetzt kommst du ins Spiel: Auch du sendest Signale. Jeden Tag. Ob du willst oder nicht.

Wo gibt es Signaling im Führungsalltag?

In der Führung gibt es unzählige Situationen, in denen du Signale sendest – und in denen dein Team genau hinsieht, wie ernst du es meinst. Ein paar Beispiele:

- Du kündigst eine neue Feedbackkultur an. Aber niemand bekommt Feedback. Das Signal? Es bleibt bei schönen Worten.

- Du betonst die Wichtigkeit von Work-Life-Balance. Aber selbst arbeitest du jeden Abend bis 22 Uhr. Das Signal? Arbeit geht vor.

- Du willst mehr Eigenverantwortung fördern. Aber du kontrollierst jeden Zwischenschritt. Das Signal? Vertrauen sieht anders aus.

Du siehst: Was du tust, spricht lauter als das, was du sagst. Signale wirken nicht über Sprache, sondern über Verhalten.

Warum ist die Signaling-Theorie in Veränderungsprozessen wichtig?

Gerade in Veränderungsprojekten ist Vertrauen entscheidend. Und Vertrauen entsteht nicht durch PowerPoint-Folien oder interne Newsletter. Vertrauen entsteht durch Signale.

Wenn du als Führungskraft eine neue Strategie ankündigst, erwarten Mitarbeitende mehr als Worte. Sie wollen erleben, dass du es ernst meinst.

Beispiel:

Du willst agiler werden? Dann müssen Entscheidungswege kürzer, Meetings kleiner und Verantwortung dezentraler werden. Wenn aber alles beim Alten bleibt, sendest du ein „Anti-Signal“. Und das ist gefährlicher als gar kein Signal – denn es zerstört Vertrauen.

Veränderung braucht glaubwürdige Signale. Und glaubwürdige Signale brauchen drei Dinge: Sichtbarkeit, Kosten, Konsistenz. Aber dazu später mehr.

Signaling vs. Screening – wo liegt der Unterschied?

Hier wird es spannend: In der Theorie gibt es zwei Seiten einer asymmetrischen Informationslage.

- Signaling heißt: Ich sende ein Signal aus, um mich zu zeigen.

- Screening heißt: Ich suche gezielt nach Hinweisen, um die andere Person einzuschätzen.

Du als Führungskraft bist in beiden Rollen:

- Du signalisierst, was dir wichtig ist, wofür du stehst, was du fördern willst.

- Gleichzeitig screenst du deine Mitarbeitenden: Wer zeigt Initiative? Wer ist verlässlich? Wer kann führen?

Ein Beispiel:

Du gibst ein Entwicklungsprojekt an ein Teammitglied. Sein Verhalten – ob es die Verantwortung annimmt, ob es um Hilfe bittet, ob es proaktiv berichtet – ist ein Signal. Du liest es – und bildest dir eine Meinung. Screening in Echtzeit.

Was ist ein Cheap Signal?

Hier kommt ein kritisches Konzept der Theorie: Cheap Signals.

Ein cheap signal ist ein Signal, das leicht zu fälschen ist. Es kostet dich kaum etwas, ist schnell gesendet – aber kaum glaubwürdig. Im Führungsalltag sind das die klassischen Lippenbekenntnisse:

- „Meine Tür steht immer offen“ – aber du bist nie im Büro.

- „Ich will mehr Feedbackkultur“ – aber in den Meetings sprichst nur du.

- „Ich fördere die individuelle Entwicklung“ – aber niemand war je auf einer Weiterbildung.

Cheap Signals sind wie leere Versprechen: Man erkennt sie. Und sie untergraben deine Glaubwürdigkeit.

Wann wirkt ein Signal? Drei Bedingungen: Sichtbarkeit, Kosten, Konsistenz

Laut der Signaling-Theorie wirken Signale nur dann, wenn sie drei Kriterien erfüllen:

Wann wirkt ein Signal?

- Sichtbarkeit

Ein Signal muss wahrnehmbar sein. Es reicht nicht, dass du intern etwas entscheidest – du musst es auch sichtbar leben.

Beispiel:

Du willst einen neuen Führungsstil etablieren? Dann geh selbst in Vorleistung. Nimm dir aktiv Zeit für Coaching-Gespräche. Zeige Interesse an der Entwicklung deiner Leute.

- Kosten

Ein gutes Signal kostet dich etwas – Zeit, Mühe, Entscheidungsspielräume. Und genau das macht es glaubwürdig.

Beispiel:

Du reduzierst deine eigenen Berichtspflichten, um mehr Zeit für dein Team zu haben. Das zeigt: Dir ist Führung wichtig – du investierst darin.

- Konsistenz

Signale müssen dauerhaft sein. Einmaliges Verhalten wird als Zufall wahrgenommen. Erst durch Wiederholung entsteht Vertrauen.

Beispiel:

Du gibst Verantwortung ab – und bleibst dabei, auch wenn Fehler passieren. Das signalisiert: Du meinst es ernst mit der Eigenverantwortung.

Outro

Zum Abschluss fasse ich das Wichtigste für dich zusammen:

- Die Signaling-Theorie erklärt, wie du durch Verhalten Informationen über dich vermittelst – ganz besonders in Situationen mit Unsicherheit oder Veränderungen.

- Deine Mitarbeitenden beobachten dich genau – und leiten aus deinem Verhalten ab, ob du es ernst meinst.

- Cheap Signals sind gefährlich: Sie machen dich unglaubwürdig.

- Wirkungsvolle Signale sind sichtbar, kosten dich etwas und sind konsistent.

Wenn du Veränderungen wirklich willst – dann beginne bei dir. Nicht mit Worten, sondern mit Signalen. Denn dein Verhalten ist die Botschaft.

Ich hoffe, diese Folge hat dir eine neue Perspektive eröffnet. Vielleicht schaust du ab jetzt mit einem anderen Blick auf dein eigenes Führungsverhalten. Frag dich öfter: Was signalisiere ich gerade? Und: Kommt das, was ich aussenden will, auch wirklich an?

Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie teilst – oder mir eine Bewertung darlässt.

Und wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt – schick mir gern eine Nachricht. Bis dahin: Bleib neugierig, bleib klar – und führe mit Haltung.

Aktuelle Folgen

Erfolgreiche Onboarding-Gespräche – So führst du neue Mitarbeitende schnell zur Wirksamkeit

Onboarding-Gespräche macht neue Mitarbeiter schnell wirksam und spart Missverständnisse. Du lernst Erwartungen, Kontext und Check-ins zu etablieren.

Welche Überschrift gebe meinem Jahr 2026?

In dieser letzten Folge deines Adventskalender Podcasts richtest du den Blick nach vorn und formulierst eine Überschrift für dein Jahr 2026.

Was will ich im nächsten Jahr unbedingt erleben oder ausprobieren?

In dieser Folge deines Adventskalender Podcasts geht es um Wünsche Erlebnisse und neue Erfahrungen für das kommende Jahr.